取材レポート

愛知工業大学名電中学校

いちから素直に学び、誠実な行動、努力を重ねて成長できる環境

愛知工業大学名電中学校は名古屋電気学講習所として始まり、工学系の教育にも強いのが特徴のひとつです。部活動も盛んで、複数の部活動で県大会や全国大会に出場経験がある中、メカニカルアーツ部も着実に実力を伸ばしています。今回はメカニカルアーツ部の部長・副部長を務める生徒さんと顧問の先生に、部活動の魅力や雰囲気を伺いました。

入部時はプログラミングやロボット製作の初心者がほとんど

メカニカルアーツ部ではロボット製作やプログラミングを学び、1年生から部員全員がロボカップジュニアジャパンの大会に出場しています。大会にある競技3部門のうち、メカニカルアーツ部ではOnStage(オンステージ)競技、レスキュー競技の好きな方を年度初めに選択。部長の名倉さんも「昨年までレスキューで、今年はOnStage」と変更されています。2025年3月に行われた全国大会では、当時、中学3年生だったOnStage競技出場チームが優勝し、2025年7月には世界大会へ出場しました。

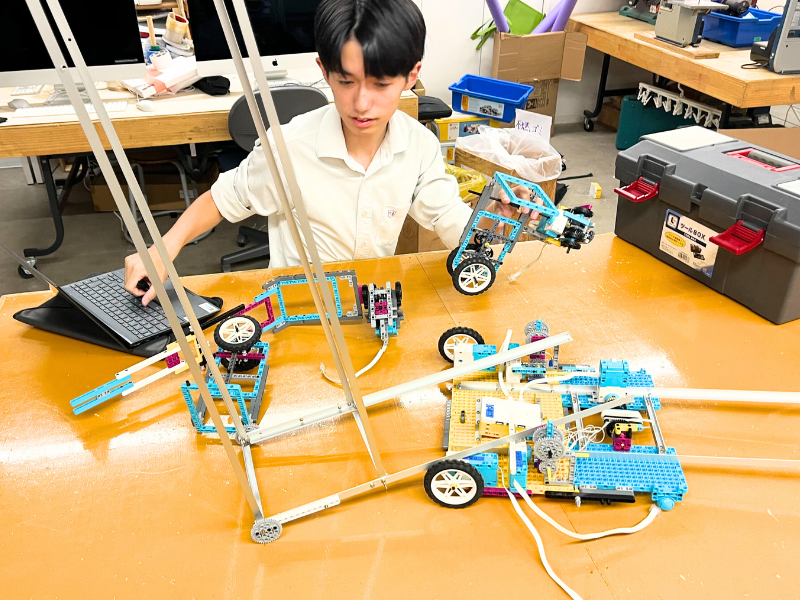

活動は本格的、ですが最初は初心者も多く、経験者だけが集まっているわけではありません。「経験がなくても大丈夫。私も入部後に先輩方から教えてもらいました」と名倉さん。副部長・加藤さんのお話では、「使用するプログラミングソフトは、プロが使うテキストコードではなく、初心者でもビジュアルでわかりやすいタイプなので大丈夫。」先輩たちがしっかりと新入部員を教える文化で、お二人とも困っていることがないか周囲へ積極的に声をかけているそうです。

魅力も大変さも異なる、2つの競技

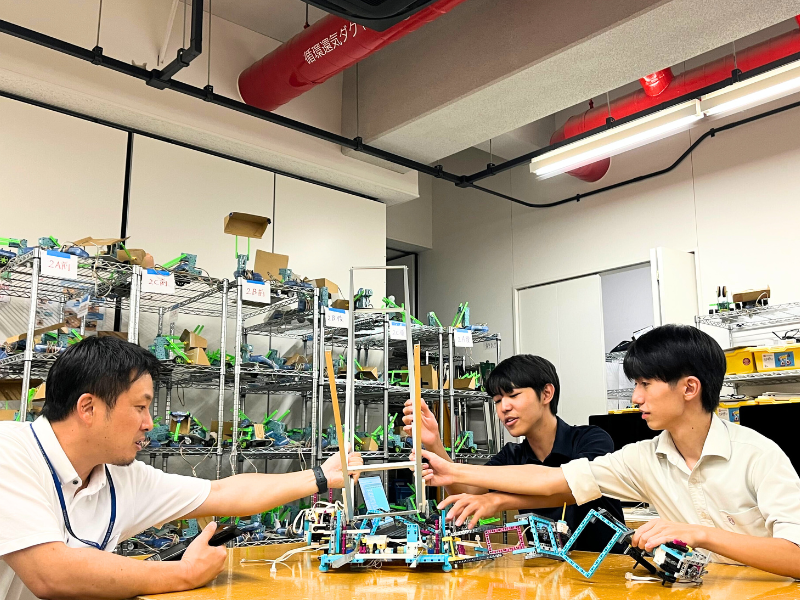

普段の活動は週3日、テスト期間中はお休みですが、大会前は個人の進捗によって連日活動することも。名倉さんは競技について、「OnStageはチームメンバーで自由にテーマを決めてロボットを製作して発表します。テーマ決めが重要で、メンバーと何度も話し合いました。大会に間に合うようロボットやプログラミングの完成を急ぎますが、クオリティも大事なので、先生のアドバイスも大きいです。ロボットが完成したら、次は発表のためのスライド作り」とのことで、忙しくも充実した日々が伺えます。「先輩の世界大会出場という実績に続けるよう、全国2連覇を目指して頑張っているところです。」制作中の苦労も交えながら、大会への意気込みを話してくれました。

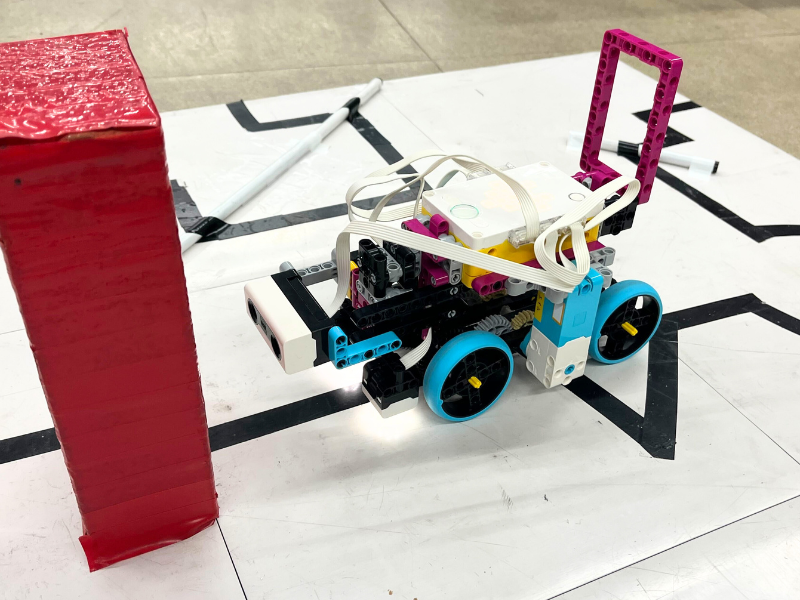

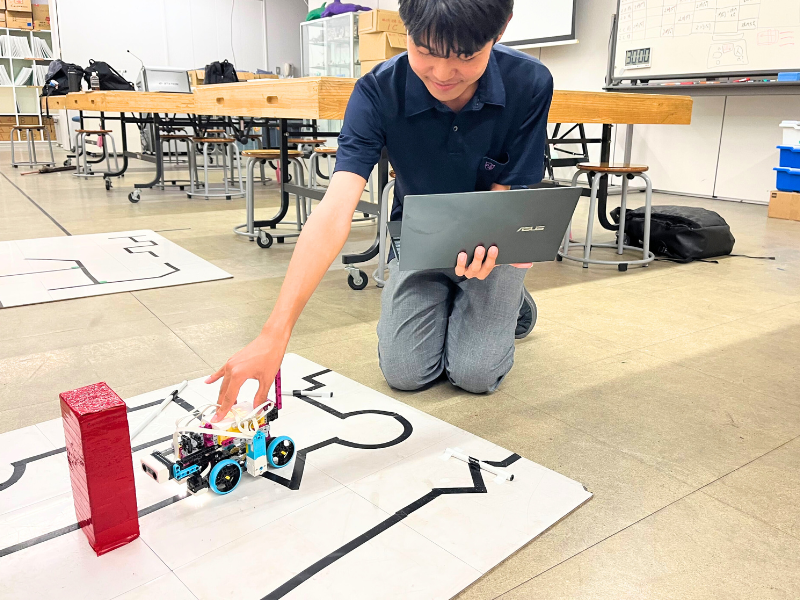

加藤さんが出場するのは、レスキュー競技。「レスキューでは、災害時の街中で人々をいかに救助できるかを想定して、プログラミングによって障害物コースをロボットに走らせます。ロボット自体は年度初めに作るので大会に出場するだけなら困りませんが、本番でロボットが動かず、頭が真っ白なんてことも…」と大会の怖さも経験。「当日は誰かに助けてもらうことも、プログラムの修正も出来ません。安定したロボットを製作して、何度も練習しながら最適なプログラミングを考える。とにかく準備を怠らないことが大事です。当日は祈るような気持ちでロボットを見守るのみ。」大会の一瞬だけではわからない、日々の積み重ねの大切さを教えてくれました。

一人一人の力を伸ばし、自力で解決できるようサポート

名倉さん、加藤さんは、困ったときも「いったん自分で考えてみることが大事」と、頼もしい限り。これは顧問の梅田先生の考えでもあるそうで、こう答えてくれました。「大会で審査員からの質問に答えられないと、本人が作業していないとみなされ、失格になってしまうことも。最後は一人一人の実力や対応力が試されます。だから、まず自分で考えてもらい、それでも解決しなければ手を差し伸べるようにしています。」一人一人の成長を考え、生徒を信頼して見守っている様子が伝わってきます。

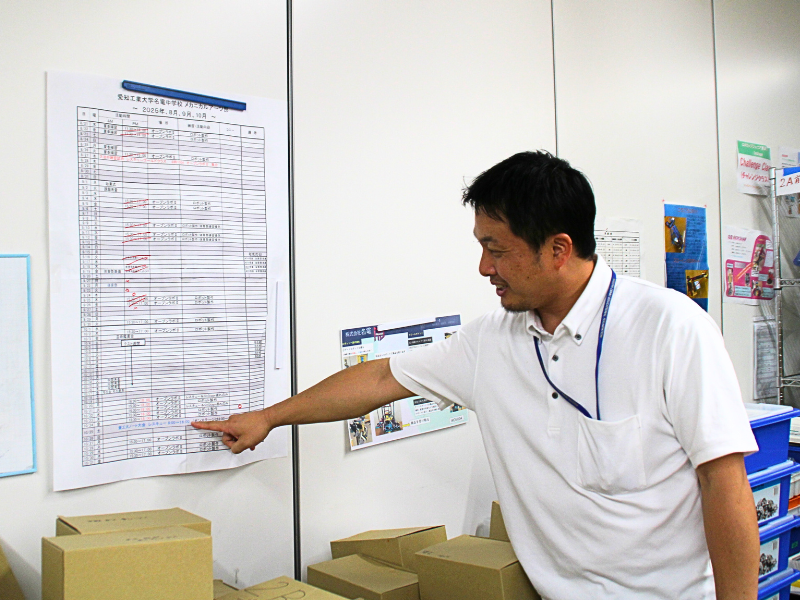

梅田先生の専門性の高さやサポートも、メカニカルアーツ部ならではの魅力です。「1年生は大会までの大変さが未経験ゆえに、遊んでしまうことも。部長や副部長が声をかけたり、私のほうでも直近の予定表を作って、作業計画が立てられるよう働きかけています。」初心者でもいちから学んで実力を伸ばしていける、メカニカルアーツ部。次世代を担う若き技術者たちの目覚ましい活躍が期待されます。

愛知私立中学サイト編集部より【ひとこと感想】

お話を聞いた部長、副部長のお二人とも質問に対する答えがわかりやすく、普段から説明に慣れている様子が伺えました。顧問の先生が生徒を信頼して任せ、困ったときには手を差し伸べる体制が、いい影響を与えているのかもしれません。愛知工業大学名電中学校のいろんな部活動が活躍しているのは、何事にも真剣に取り組める生徒の多さ、的確にサポートする先生方の両方があってこそではないか、と感じました。

取材撮影日:2025年9月29日

今回ご紹介した中学校

愛知工業大学名電中学校

〒464-8540 名古屋市千種区若水3-2-12